Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen

ich freue mich, heute hier zu sein und Ihnen Einblicke in ein Thema zu geben, das nicht nur von akademischer Relevanz, sondern auch von großer Bedeutung für die Transformation und die Zukunft der Bildungssysteme in Afrika ist. Der Titel meines Vortrags lautet: "Kabakoo als Re-Ko-Konstruktion von Wissenssystemen".

In einer Welt, in der Bildung und Wissen zunehmend als Schlüssel zur Lösung globaler Herausforderungen anerkannt werden, stehen wir vor der Frage, wie wir Wissenssysteme gestalten, die sowohl lokal relevant als auch global anschlussfähig sind. Hierbei spielt das Konzept der Re-Ko-Konstruktion meines Erachtens eine zentrale Rolle.

Es geht darum, bestehende Wissensstrukturen nicht nur zu überdenken, sondern sie aktiv neu zu gestalten – und dies in einer Weise, die lokale, endogene Kenntnisse und globale Erkenntnisse miteinander verbindet.

Im Zentrum dieser Diskussion steht Kabakoo, eine Bildungsinitiative, die sich diesem Ansatz verschrieben hat. Kabakoo steht exemplarisch für die Re-Ko-Konstruktion von Wissenssystemen, indem es innovative Bildungsmodelle anbietet, die endogenes Wissen aus west-afrikanischen Kontexten mit den neuesten technologischen Entwicklungen vereinen.

Dieser Ansatz ist besonders im Kontext der Dekolonisierung von Bildung von Bedeutung. Er bietet einen Weg, um die oft einseitig westlich geprägten Bildungssysteme in Afrika zu überwinden und eine Bildung zu fördern, die die reiche kulturelle und intellektuelle Vielfalt des Kontinents widerspiegelt.

In den nächsten Minuten werde ich beleuchten, wie Kabakoo als Modell für die Re-Ko-Konstruktion fungiert und welche Implikationen dies für die Zukunft der Bildung in Afrika und darüber hinaus hat.

Historischer Kontext und philosophische Perspektiven

Für unsere Betrachtung ist es unerlässlich, sich zunächst dem historischen und philosophischen Kontext zuzuwenden, in dem sich unsere heutigen Auffassungen von Afrika und seinem Wissen entwickelt haben. Besonders prägnant sind hier die Perspektiven zweier bedeutender Denker der europäischen Geschichte: Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Victor Hugo.

Hegel, mit seinen Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte, prägte einst das Bild von Afrika als einem Kontinent ohne Geschichte. In seinen Worten: “Jenes eigentliche Afrika ist, so weit die Geschichte zurückgeht, für den Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben; es ist das in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewußten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist.”

Ja, diese Sichtweise spiegelt immer noch eine weit verbreitete Auffassung wider, dass Afrika bis zur kolonialen Intervention eine Art historisches Vakuum gewesen sei.

Gleichzeitig verfestigte Victor Hugo die Dichotomie zwischen dem zivilisierten Europa und dem als barbarisch angesehenen Afrika, als er schrieb: “La Méditerranée est un lac de civilisation ; ce n’est certes pas pour rien que la Méditerranée a sur l’un de ses bords le vieil univers et sur l’autre l’univers ignoré, c’est-à-dire d’un côté toute la civilisation et de l’autre toute la barbarie.”

Diese Worte reflektieren eine klare Trennung zwischen dem, was als zivilisiert und barbarisch angesehen wurde und immer noch zum Teil angesehen wird, und positionieren Afrika als das Andere, das Unbekannte und das Rückständige.

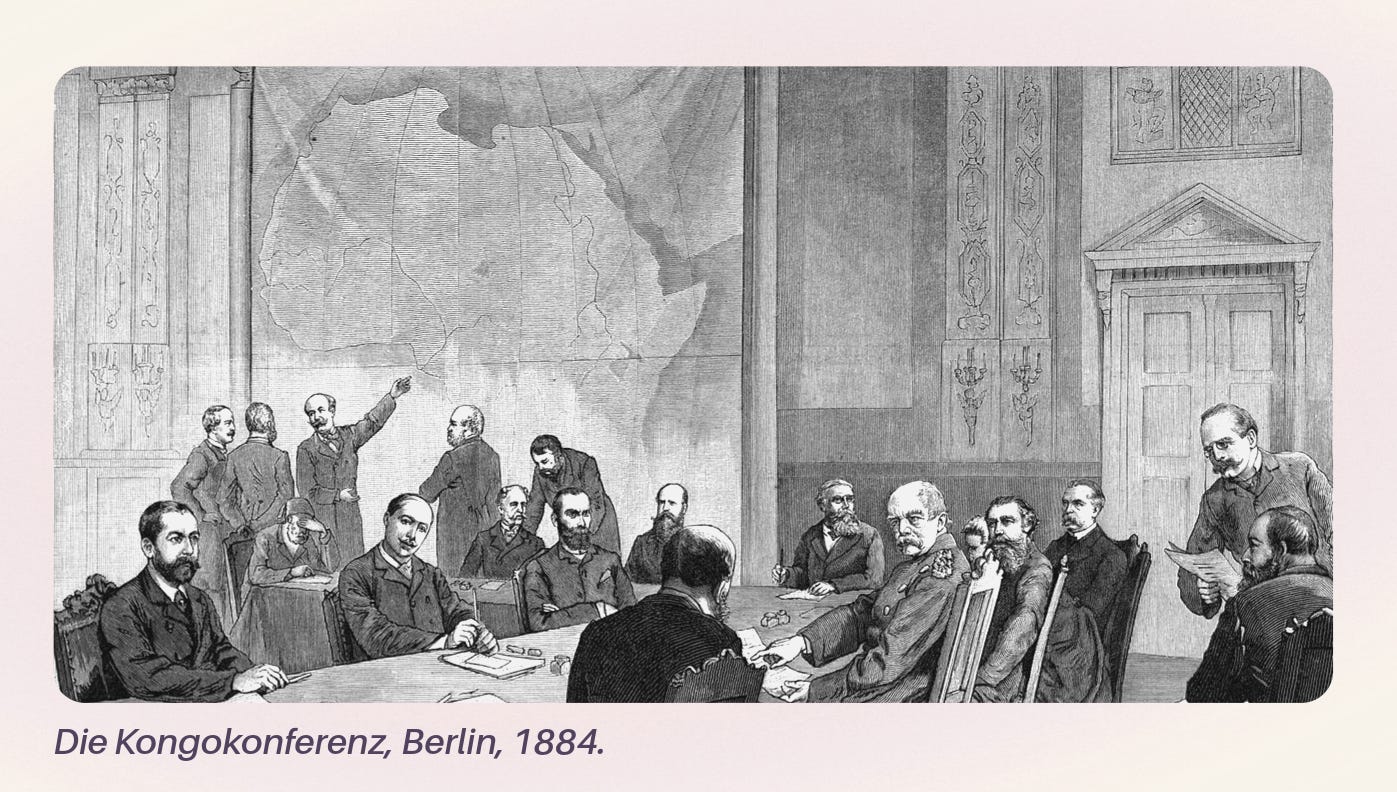

Die Kongokonferenz von 1884 in Berlin, ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Kolonialismus, markierte den Beginn der Aufteilung Afrikas unter europäischen Mächten. Diese Konferenz konsolidierte nicht nur die physische, sondern auch die intellektuelle Aufteilung und Unterwerfung des Kontinents, indem sie das Fundament für eine lange Ära der Ausbeutung und Entfremdung legte.

Dennoch war es den europäischen Gelehrten damals schon bekannt, dass Afrika eine reiche und komplexe Zivilisation besaß. Heinrich Barth, ein deutscher Forscher, schrieb im Jahr 1860 über Timbuktu: "Wie groß aber der Einfluß war, den Timbuktu als Sitz der Intelligenz beanspruchte, geht schon daraus hervor, daß der Statthalter von Timbuktou stets ein gelehrter Mann sein mußte. Timbuktu [verdiente] wegen der in ihrer Art schönen und massiven Gebäude, durch die es ausgezeichnet war, vollkommen den Rang einer „Stadt".”

Wohl gemerkt, schrieb Heinrich Barth dies im Jahr 1860, also noch vor Victor Hugos Ausführungen über Afrika als Sitz aller Barbarei.

Diese historischen Perspektiven zeigen uns, wie die koloniale Brille die Wahrnehmung eines ganzen Kontinents und seiner Menschen verzerrt hat. Sie verdeutlichen auch, wie wichtig es ist, diese verzerrten Narrative zu hinterfragen und neu zu bewerten, um ein umfassenderes und dekoloniales Verständnis der afrikanischen Wissenssysteme zu erreichen.

Kabakoo: Eine Antwort auf koloniale Bildungssysteme

Nach dieser retrospektiven Analyse der Kolonialität in der Bildungslandschaft Afrikas, erlauben Sie mir nun, Ihre Aufmerksamkeit auf Kabakoo Academies zu lenken.

Kabakoo verkörpert ein Paradigma, das sowohl eine kritische Reflexion der kolonialen Bildungsstrukturen als auch eine innovative Antwort darauf darstellt. Diese Initiative veranschaulicht das Bestreben nach einer Re-Ko-Konstruktion der Bildungs- und Wissenslandschaft, welche sich von der unilateralen Übertragung europäisch geprägter Wissenssysteme abwendet und hin zu einer holistischen Integration endogener und globaler Wissensformen bewegt.

Diese Initiative ist nicht lediglich eine Reaktion auf das bestehende Bildungssystem, sondern vielmehr eine transformativ agierende Kraft, die darauf abzielt, die koloniale Kontinuität in Bildung zu überwinden.

Als ein anschauliches Beispiel können wir den Bereich Architektur betrachten.

Wohnen und Architektur sind wichtige Merkmale einer Gesellschaft. Die Art und Weise, wie gebaut wird, reflektiert nicht nur die materiellen Bedürfnisse einer Gruppe, wie zum Beispiel den Schutz vor Kälte oder Hitze, sondern auch die herrschende Vorstellung von Schönheit und Vollkommenheit.

In Mali, wie in den anderen kolonialisierten Gebieten Afrikas, wird eifrig mit Beton und Glas gebaut. Mit den dortigen Temperaturen zwingt sich die Notwendigkeit von Klimaanlagen auf, da Beton tagsüber Wärme speichert, die nachts freigelassen wird.

Malis Hauptstadt, Bamako, die am schnell wachsende Stadt Afrikas, wird zubetoniert. Ein ohne Ende wachsender Riesenbetonpark. Warum? Wieso? Warum tun sich die Menschen so etwas an? Und man fragt sich, wenn Beton so inadäquat für das lokale Klima ist, wie Bamako und andere afrikanische Städte vor der Ankunft der Missionare und der Kolonialherren aussahen.

Es gibt lokale Formen des Bauens und des Wohnens. Die Sahelregion verfügt zum Beispiel über eine sehr lange Tradition der lehmbasierten Architektur. Es gibt somit ein Bestand an Wissen, der auf einer jahrhundertelangen Wissensvermittlung basiert, und auch an die lokalen Gegebenheiten angepasst ist.

Beton und Glas sind gut, vielleicht. Wenn man sich vor Kälte schützen möchte. Aber wenn man keinen Winter, sondern über neun Monate im Jahr Temperaturen bei 40 Grad hat, ist Beton eben töricht. Beton speichert tagsüber die Wärme und strahl dieser nachts wieder aus. Deshalb sind überall in den wohlhabenden Vierteln in westafrikanischen Städten Klimaanlagen zu sehen.

In seinem Titel „Colonial Mentality“ singt dazu Fela Kuti „[the African elites] turn on air condition and shut their countries away”. Diejenigen, die sich keine Klimaanlage leisten können, bauen Häuser, um dann in der Trockenzeit, wenn die Temperaturen bei über 40 Grad sind, draußen zu schlafen.

Natürlich kann man sich fragen, was denn der Sinn davon ist, ein Haus zu bauen und draußen zu schlafen. Wir haben ja als Spezies angefangen, Unterkunft und Haus zu bauen genau, weil wir den Gefahren des Schlafens unter freiem Himmel entkommen wollten.

Wenn Häuser aber sowohl Unterkunft als auch Zeichen des Zivilisiertsein sein sollen, und wenn Zivilisiertsein bedeutet, möglichst der kolonisierenden Gestalt zu ähneln, dann baut Mensch eben nicht, um in Mali wie Malier zu leben, sondern, um wie Franzosen oder Europäer. Leben und Wohnen in der Kolonie heißt somit wie in der Metropole zu leben und wohnen, auch wenn es zu den vorhin beschriebenen Absurditäten führt.

Im französisch-sprechenden Afrika hört man oft den Ausdruck „construire en dur“. Dieser suggeriert, dass Beton-Konstruktionen solider, d. h. besser, sind als Konstruktionen mehrheitlich aus Lehm oder Pflanzenfasern. Beton soll langlebig sein, während endogene Konstruktionen aus Lehm und Pflanzenfasern als nicht „stark“ genug wahrgenommen werden. Eine krumme Idee in Regionen, wo doch die ältesten Bauten aus Lehm sind, wie in Mali zum Beispiel mit den unterschiedlichen Moscheen von Djenne und Timbuktu, die zum Teil vor dem 15. Jahrhundert erbaut worden sind.

Das eifrige Verlassen von lokalen Bauformen seitens der Menschen in den Kolonien, um sich kopflos den angeblichen modernen Bauweisen aus den Metropolen hinzugeben, wohnt eine gewisse Tragikomik inne. Denn gerade in diesen Metropolen, in Europa, werden Bauansätze mit Lehm, Erde, oder Pflanzenfasern erforscht, gefördert und implementiert, da diese als nachhaltiger gelten als Beton. Während dessen verpassen die Kolonisierten, die den Ton angeben könnten, eine Gelegenheit, den Diskurs zu prägen, und blicken weiterhin entschlossen gen Beton.

In einigen Jahrzehnten, wenn das nachhaltige Bauen aus Materialien wie Lehm oder Pflanzenfaser in den Metropolen von Europa Standard geworden ist, wird der Kolonisierte wahrscheinlich von den Kolonisierenden wieder lernen müssen, wie mit nachhaltigen Materialien gebaut werden kann, um wieder mal zivilisiert zu sein.

In diesem Zusammenhang ist auch Richard Thurnwalds Beobachtung von Bedeutung, dass wirtschaftliche Systeme stark von den Fähigkeiten und Kenntnissen eines Volkes in einer bestimmten Zeit abhängen. Thurnwalds stellt fest, dass die effizienteren und komplexeren Systeme auf den einfacheren aufbauen und diese Weiterentwicklung ein akkumulatives und irreversibles Phänomen darstellt. Diese Erkenntnis ist entscheidend, um zu verstehen, wie der Kolonialismus die natürliche Entwicklung afrikanischer Wissenssysteme abgebrochen hat, und dadurch auch die wirtschaftliche Prosperität beeinträchtigt hat.

Ein prägnantes Beispiel hierfür ist der Umgang mit den klassischen Bauweisen im Sahel. Statt das Wissen und die Expertise im Lehmbau, in pflanzenfaserbasierter Architektur weiterzuentwickeln, wurde ein kolonial-induzierter Umschwung hin zu Betonkonstruktionen vollzogen, oft ohne Berücksichtigung lokaler klimatischer und ökologischer Bedingungen.

Kabakoo setzt sich mit der Problematik auseinander, indem es als Katalysator für die Revitalisierung und progressive Weiterentwicklung lokaler Wissensstrukturen fungiert.

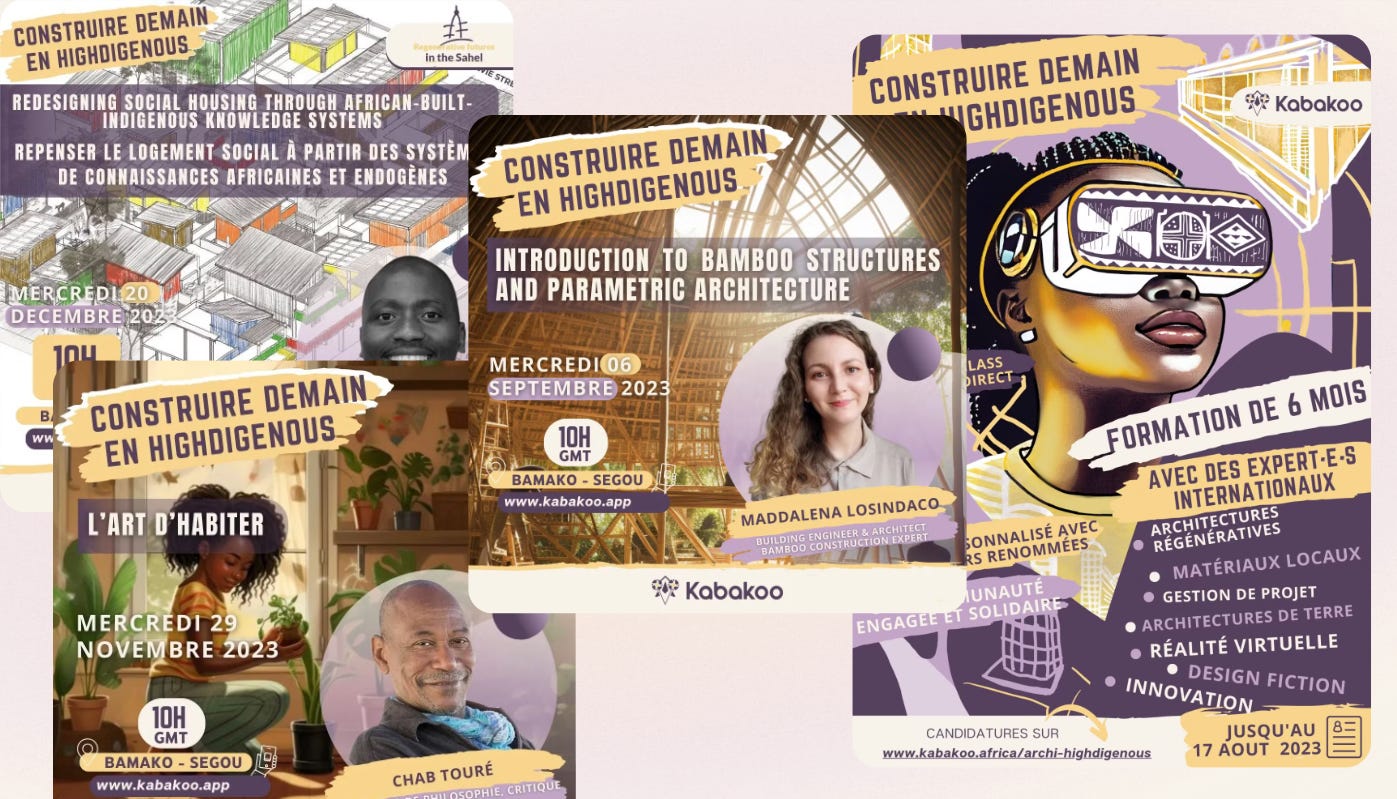

Im Kabakoo-Lehrgang zu Regenerativer Architektur zum Beispiel lernen jungen Menschen aus Mali, wie man die alten, endogenen Lehm- und Pflanzenfaserbasierte Techniken effektiv nutzt und mit state-of-the-art Baukonzepten kombiniert. Das tun sie im Gespräch mit Experten und Expertinnen sowohl aus den lokalen Gemeinschaften, als auch aus der ganzen Welt.

Dieses Beispiel illustriert, wie die Re-Ko-Konstruktion von Wissenssystemen nicht nur theoretisch möglich ist, sondern auch praktisch umgesetzt wird. Kabakoo dient deshalb als Modell dafür, wie wir die Dekolonisierung von Bildung und Wissenschaft aktiv vorantreiben und zur sozialen sowie ökonomischen Prosperität beitragen können.

Schluss

Diese Re-Ko-Konstruktion von Wissenssystemen wird natürlich nicht nur von Kabakoo vorangetrieben. In MIT nennen sie es Ancient Modern Technology, alte moderne Technologie. Bei Harvard wird es in Seminaren zu verkörperten Intelligenzen diskutiert, und zwar auch mit Bezug auf die Sahel-Region.

Bei Kabakoo bezeichnen wird diese Re-Ko-Konstruktion von Wissenssystemen durch den Neologismus “Highdigenous”.

Highdigenous steht für die integrative Auseinandersetzung sowohl mit high-tech, also, mit den neuesten Technologien, als auch mit endogenen Wissensformen.

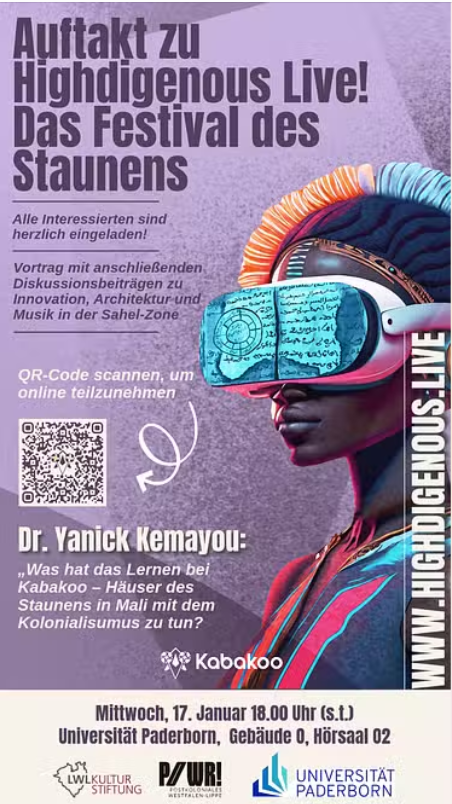

"Highdigenous Live! Das Festival des Staunens", das uns heute vereint, verkörpert die Essenz des Highdigenous-Konzepts in einem praktischen Rahmen. Als kulturelle Manifestation und interaktive Plattform soll Highdigenous Live der Verbreitung und Vertiefung des Verständnisses für die Re-Ko-Konstruktion von Wissen und die Dekolonisierung von Bildung und Wissenschaft dienen. Das Festival, das in Ost-Westfalen und an mehreren Orten in Mali stattfinden wird, vereint unterschiedliche Disziplinen und Weltanschauungen. Es bietet durch ein vielfältiges Programm aus Workshops, Diskussionen und Performances einen Einblick in die Anwendung und Bedeutung vom Highdigenous.

Dadurch erhoffen wir uns gemeinsame, lehrreiche Momente, gemeinsame Perspektivenerweiterungen, und eine langfristig-möglich gemeinsame Überwindung der kolonialen Kontinuität.

Vielen Dank!

.png)